J'ai publié, le 29 mars dernier une note sur la démocratie tibétaine. Je reviens sur ce thème et expose la vision d'un Tibet démocratique, exprimée par le Dalaï Lama lui-même (source: le Tibet en exil)

Le Dalaï-Lama, lors de l'entretien qu'il a accordé à la délégation du groupe d'information du Sénat (au sein de laquelle figuraient Denis Badré et Philippe Nogrix, sénateurs UDF en 2006 ,MoDem aujourd'hui), s'est placé clairement dans l'hypothèse d'une issue favorable des négociations engagées, et le gouvernement tibétain en exil se prépare consciencieusement au retour dans la patrie.

Dans cette perspective, le Dalaï-Lama a rendu publiques dès 1992 des « lignes directrices de la politique du futur Tibet », où il expose les traits fondamentaux de la Constitution d'un Tibet qui serait enfin redevenu maître de son destin.

1. La séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel

Depuis plusieurs années déjà, le Dalaï-Lama rappelle avec constance qu'il n'acceptera aucun statut politique dans le gouvernement du futur Tibet, pour ne conserver qu'un magistère moral et religieux.

Cette décision, mal comprise de la part des Tibétains, rompt avec une tradition séculaire. Le Dalaï-Lama estime en effet que, si le Tibet veut devenir un membre à part entière de la communauté des nations, il ne faut plus qu'il dépende d'une seule personne mais « qu'il soit le reflet de la conscience collective des masses tibétaines ».

2. Absence de privilèges pour les Tibétains revenus d'exil

Les Tibétains revenus d'exil, qui pour les plus jeunes n'auront jamais vécu dans leur mère patrie, ne pourront revendiquer aucun statut privilégié par rapport à leurs compatriotes demeurés au Tibet. L'administration tibétaine en exil sera réputée automatiquement dissoute.

Il n'y aura pas de « chasse aux sorcières ». Les cadres formés sous le régime d'occupation chinoise seront maintenus en place et leurs compétences utilisées au mieux.

3. La période transitoire

Pendant une période transitoire, un président sera nommé comme chef d'État intérimaire, investi des pouvoirs politiques qui sont actuellement ceux du Dalaï-Lama.

La principale responsabilité du gouvernement intérimaire sera de réunir une Assemblée constituante de 250 membres chargée d'élaborer une nouvelle Constitution pour le Tibet, sur la base du projet préparé en exil, et de préparer l'élection de l'Assemblée nationale.

4. Droits fondamentaux et principes économiques

Tous les Tibétains auront droit à la vie, à la liberté et à la propriété, notamment à la liberté d'expression, à la liberté de former des associations, à la liberté de la presse, ainsi que le droit à l'emploi dans l'administration gouvernementale et ses organismes.

Le gouvernement se verra attribuer le contrôle de toutes les terres n'appartenant pas à des propriétaires privés et la faculté de les distribuer aux citoyens, « afin d'éviter la concentration des richesses entre des mains trop peu nombreuses ».

Le Tibet devra forger son propre système économique, « sans tomber dans les extrêmes du capitalisme et du socialisme ». Le système de l'impôt devra se fonder sur le revenu.

5. Equilibre institutionnel

L'Assemblée nationale, détentrice du pouvoir législatif, sera composée d'une chambre basse de représentants élus directement par les citoyens, et d'une chambre haute de membres élus par les assemblées provinciales.

Le pouvoir exécutif sera partagé entre un président élu par les deux chambres de l'Assemblée nationale, et un Premier ministre issu de la majorité à la chambre basse.

Le pouvoir judiciaire sera confié à une Cour suprême, plus haute juridiction d'appel chargée de l'interprétation des dispositions de la Constitution.

6. Organisation territoriale

Le Tibet sera organisé en provinces, disposant chacune d'un gouvernement local et d'une assemblée provinciale élue investie du pouvoir législatif ordinaire.

Pas mal, comme principes, non ? Bon, en revanche, je préfère tout de même un président élu au suffrage universel. Cela mis à part, cela me convient très bien.

Dans un communiqué de presse à l'AFP, Jean-Marie Vanlerenberghe, vice-président du Mouvement Démocrate et sénateur-Maire d'Arras, dénonce la remise en cause de la loi dite "SRU" . "Le Mouvement démocrate s'oppose au projet de loi présenté cette semaine en conseil des ministres par Madame Christine Boutin, ministre du logement. Le Mouvement démocrate n'accepte pas la remise en cause de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite « loi SRU ») qui impose aux communes de plus de 3 500 habitants d'offrir au moins 20% de logements locatif sociaux....

Dans un communiqué de presse à l'AFP, Jean-Marie Vanlerenberghe, vice-président du Mouvement Démocrate et sénateur-Maire d'Arras, dénonce la remise en cause de la loi dite "SRU" . "Le Mouvement démocrate s'oppose au projet de loi présenté cette semaine en conseil des ministres par Madame Christine Boutin, ministre du logement. Le Mouvement démocrate n'accepte pas la remise en cause de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite « loi SRU ») qui impose aux communes de plus de 3 500 habitants d'offrir au moins 20% de logements locatif sociaux.... C'est tout simplement historique : Honda commercialise une

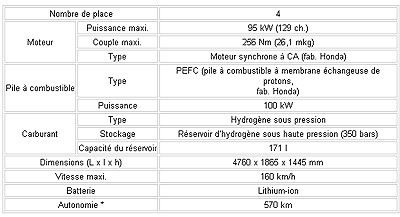

C'est tout simplement historique : Honda commercialise une